4月より開催しておりました、企画展『縄文土器入門~縄文土器の特色をさぐる」展示資料の人気投票イベント『第5回 長岡縄文土器グランプリ』は、6月30日(日)をもちまして終了いたしました。

以下に、得票数の多い順に1位から8位までの縄文土器をご紹介します。

ご紹介する土器たちは、企画展『縄文土器入門』において8月24日(日)までご覧いただけます。

多くのみなさまにご投票いただき、誠に有難うございました。(有効票数1,497票)

第1位

大木(だいぎ)8b式土器(深鉢)

【400票】

縄文時代 中期中葉

長岡市 中道遺跡 出土

高さ 約 53cm

栄えある第一位は、ひときわ豪華な装飾と堂々とした佇まいのこの土器です。

突起や胴部の連続・連結するようなうずまきは大木式土器によくみられ、新潟の土器にも影響をあたえました。立体かつ中空の突起に、縄文人の粘土に対する深い造詣と技術がうかがえますね。

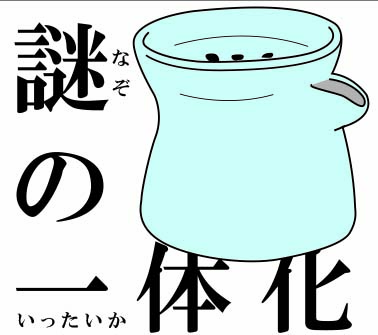

第2位

多孔底(たこうてい)付注口土器

【225票】

縄文時代 後期中葉

長岡市 中道遺跡 出土

高さ 約 11cm

第2位は、「使ってみたい!」人が続出した「多孔底付注口土器」です。茶こしやザルときゅうすを合体させたような珍しい土器で、新潟県から東北地方にかけて発見されています。ろ過用と考えられますが、何を?どうやって?そしてなぜ一体化?…興味がとまりません。

第3位

三仏生(さ(ん)ぶしょう)式土器

【163票】

縄文時代 後期中葉

長岡市 中道遺跡 出土

高さ 約 8cm

第3位のこの土器は、花びらのような飾りのかわいらしさで人気をあつめました。

花びらのような飾りは片側にしかないので、この土器は使う、または置いておく「向き」が決まっていたのかもしれません。表面もツルツルに磨かれた、美肌の土器です。

第4位

三十稲場式土器(蓋)

【156票】

縄文時代 後期初頭

出雲崎町 矢郷橋遺跡 出土

高さ 約 10cm

だれもがかぶりたくなる、この土器が第4位にランクイン!

実際には、縄文土器としてはめずらしいおナベのフタなので、「かぶせる」という発想は自然かもしれません。馬高遺跡と一緒に史跡指定されている、三十稲場遺跡から名付けられた土器型式のものです。

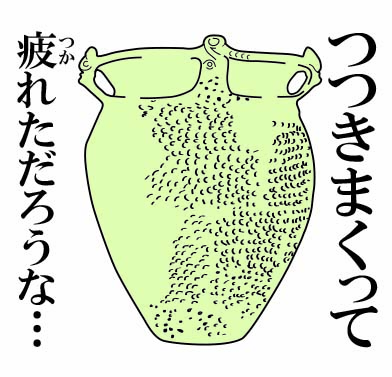

第5位

三十稲場式土器(甕)

【144票】

縄文時代 後期初頭

長岡市 十二遺跡 出土

高さ 約 43cm

第4位にひきつづき、三十稲場式土器のおナベの方が第5位でした。

土器の表面を棒などでつつく、つつく、ひたすらつつく…この文様が三十稲場式土器の特徴の一つ「刺突文(しとつもん)」です。高さ40cmをこえる土器をまんべんなくつついた縄文人さん、お疲れ様でした。

第6位

大洞(おおぼら)A式土器

(台付浅鉢) 【143票】

縄文時代 晩期後葉

五泉市 矢津遺跡 出土

高さ 約 10cm

1票差で第6位となったのは「使ってみたい!」シリーズ、台付浅鉢です。縄文時代の終わりごろにつくられた脚付きの盛り付け皿で、東北地方の亀ヶ岡式土器系統のものです。「使ってみたい」だけでなく「つくってみたい」という熱心なファンも見受けられました。

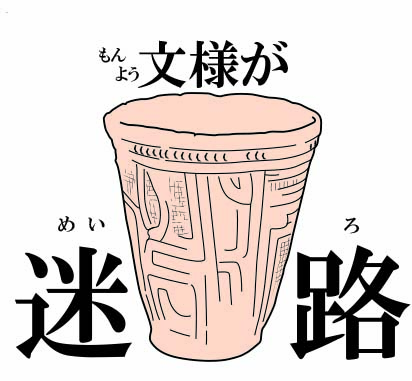

第7位

北陸系土器(深鉢) 【138票】

縄文時代 中期前葉

長岡市 千石原遺跡 出土

高さ 約 15cm

迷路のように不規則な線の間を格子状の文様が埋める、北陸地方の影響をうけた土器が第7位です。

不規則な線は半分に割った細い竹でつくられ、この工具は火炎土器の文様を整える工程にも使われました。

小ぶりながら、新潟と北陸のつながりを教えてくれる味わい深い土器。

第8位

台形土器 【128票】

縄文時代 中期

長岡市 岩野原遺跡 出土

高さ 約 9cm

第8位は、妙な迫力を感じさせる謎の土器。通常の土器とは逆に、底がなく、てっぺんがふさがっています。発見例が少なく、用途も「ものをのせる」「なにかをつくる」台、ではないかといわれていますが、はっきりしません。謎とともに妖気すら感じさせるビジュアルも、少数の熱狂的ファンを生みました。